Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Cantabria)

Si eres el contacto de este centro y deseas que aparezcan tus datos o modificar alguna información, avísanos.

Jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla-IDIVAL y profesor asociado de Medicina en el departamento de Medicina y Psiquiatría de la Universidad de Cantabria

Director científico del Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL), jefe del servicio de Inmunología y profesor titular de Inmunología de la Universidad Cantabria-Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

Los casos de sarampión en Europa y Asia Central descendieron en 2025 en comparación con 2024, según los datos preliminares comunicados por 53 países de la Región Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta disminución coincide con los datos preliminares publicados por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) esta semana. Según la OMS, los países de Europa y Asia Central notificaron 33.998 casos de sarampión en 2025, lo que supone una disminución de casi el 75 % en comparación con los 127.412 casos registrados en 2024. En España el número de casos ha aumentado, como muestran los datos del Instituto de Salud Carlos III. La OMS hace unas semanas anunciaba que perdíamos el estatus de país libre de sarampión.

La inactividad física es un factor de riesgo para la aparición de la enfermedad de Alzheimer. Un equipo internacional ha estudiado durante 14 años a casi 300 personas con alzhéimer preclínico –sin síntomas pero con acumulación en el cerebro de proteínas tau y beta amiloide–, para saber si el ejercicio físico puede influir también en su progresión. Los resultados indican que, incluso una actividad muy moderada –caminar entre 3.000 y 5.000 pasos al día– se asociaba con un deterioro más lento, mientras que los beneficios —que parecen estar relacionados con un menor depósito de la proteína tau— eran mayores y tendían a estabilizarse con una actividad que incluyera entre 5.000 y 7.500 pasos. Los resultados se publican en la revista Nature Medicine.

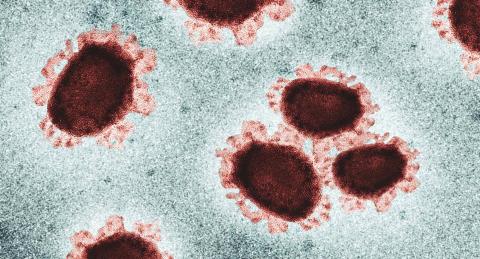

Un equipo de EE.UU ha analizado la presencia de depósitos de beta-amiloide –que se relacionan con la enfermedad de Alzhéimer– en retinas post mortem de cuatro personas con covid-19 y ha observado que eran mayores que en las de cuatro personas sin covid. En experimentos complementarios, la proteína de la espícula del SARS-CoV-2 en organoides de retina produjo un aumento de los depósitos, mientras que el uso de un fármaco que bloquea la unión del virus con las neuronas redujo su acumulación. Los resultados se publican en la revista Science Advances.

Un equipo internacional con participación española ha analizado en 1.767 pacientes la utilidad de un biomarcador en sangre —la proteína p-tau217— para detectar alzhéimer. Según los autores, que publican los resultados en la revista Nature Medicine, la prueba ha detectado con alta fiabilidad la enfermedad en cuatro cohortes hospitalarias, así como en una cohorte de atención primaria. Además, añaden que se trata de un ensayo fácilmente implementable en laboratorios clínicos y que ya se utiliza de forma rutinaria en algunos centros de España.

La plataforma DIAN-TU es una iniciativa para probar tratamientos contra el alzhéimer de forma precoz, al reclutar personas con alguna mutación que conduce a desarrollar la enfermedad en el futuro. Uno de los ensayos con el fármaco antiamiloide gantenerumab concluyó sin alcanzar los objetivos. Sin embargo, una continuación del estudio en 73 pacientes sugiere —por primera vez, según los autores— que el tratamiento a largo plazo y con altas dosis administradas tiempo antes de desarrollar síntomas podría retrasar la aparición de la enfermedad. Los resultados se publican en la revista The Lancet Neurology.

Una revisión de 14 estudios y datos de más de 130 millones de pacientes ha encontrado una asociación entre el uso de fármacos como antiinflamatorios, antibióticos y vacunas y un menor riesgo de demencia. Los autores recuerdan que “el hecho de que un fármaco concreto se asocie a un riesgo alterado de demencia no significa necesariamente que la cause o que ayude contra ella”. Sin embargo, “agrupar estos enormes conjuntos de datos sanitarios proporciona una fuente de pruebas que puede ayudarnos a decidir qué fármacos debemos probar primero”. La investigación se publica en la revista Alzheimer’s and Dementia: Translational Research & Clinical Interventions.

Un estudio desarrollado por investigadores italianos ha probado un tratamiento que se administra como un espray nasal para frenar la enfermedad de Alzheimer en su fase inicial. Administrado en ratones, el tratamiento inhibe un enzima relacionado con la enfermedad y con la resistencia a la insulina. Según los investigadores, que publican el trabajo en la revista PNAS, la aplicación del espray en los animales “puede contrarrestar la acumulación de proteínas nocivas en las neuronas y retrasar la aparición y progresión del deterioro cognitivo”.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha recomendado no conceder la autorización de comercialización de Leqembi™ (lecanemab) para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. El Comité de Medicamentos de Uso Humano de la EMA (CHMP) considera que su efecto en el retraso del deterioro cognitivo no compensa el riesgo de efectos secundarios graves asociados al fármaco, en particular, hinchazón y posibles hemorragias en el cerebro de los pacientes. Leqembi™ fue aprobado en 2023 en Estados Unidos.

Una familia de más de mil miembros con origen en Colombia tiene una mutación llamada “paisa” que aboca a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. En 2019 se describió que una mutación añadida en el gen apoE y llamada “Christchurch” confirió una gran protección a un individuo que portaba dos copias de ella. Ahora, un estudio ha comprobado que 27 miembros de la familia presentan una sola copia y que también se asocia con cierto grado de protección. Según los autores, que publican los resultados en la revista NEJM, el descubrimiento podría servir para desarrollar nuevos tratamientos frente a la enfermedad.

Se consideran formas genéticas de alzhéimer aquellas en las que determinadas variantes de un gen provocan indefectiblemente la enfermedad con el tiempo. Hasta ahora solo se consideraban como tales algunas alteraciones poco frecuentes en tres genes. Un grupo de investigadores liderados desde el Hospital de Sant Pau en Barcelona ha propuesto una nueva forma, mucho más frecuente. Tras analizar datos de más de tres mil cerebros donados y datos clínicos de más de diez mil pacientes, comprobaron que casi todas las personas que portan dos copias de la variante ApoE4 en el gen ApoE, que antes solo se consideraba factor de riesgo, terminan también por desarrollar la enfermedad. Publican los resultados en la revista Nature Medicine.