Examinan las pruebas sobre la toxicidad de los microplásticos en el cerebro humano y las estrategias para eliminarlos

Un artículo analiza las evidencias sobre la acumulación de microplásticos en el tejido cerebral humano publicadas recientemente en Nature Medicine. Los autores destacan medidas prácticas para reducir la exposición, señalando que cambiar el agua embotellada por agua filtrada del grifo podría reducir la ingesta de microplásticos de 90.000 a 4.000 partículas al año. El trabajo es un comentario en Brain Medicine.

Carlos Edo - plásticos cerebro

Carlos Edo

Investigador en el Museo de Historia Natural de Dinamarca de la Universidad de Copenhague

Se trata, sin duda, de un tema muy complejo que requiere un tratamiento cuidadoso. Expertos en el estudio de micro y nanoplásticos, como el doctor Dusan Materic o la doctora Melanie Bergmann, han señalado que ciertas técnicas (en concreto, la pirólisis acoplada a cromatografía de gases que se usa en el artículo) pueden generar falsos positivos debidos, entre otros factores, a la presencia de tejidos grasos en la materia celular. Si el preprocesamiento de las muestras no se realiza de forma adecuada o el método no está validado para asegurar una limpieza completa tras las digestiones, se corre el riesgo de obtener datos erróneos. Esto sucede porque pueden aparecer señales que se asemejan a las del polietileno, teniendo en cuenta que, en última instancia, los compuestos liberados son moléculas y fragmentos con estructuras comunes (basadas en carbono, hidrógeno y oxígeno) que pueden llevar a esa ‘coincidencia’.

Lo que parece claro, en términos generales, es que el artículo [de Nature Medicine] emplea métodos que dejan dudas, además de presentar imágenes no concluyentes. Aunque reflejan el esfuerzo realizado por los autores, ponen de manifiesto que se necesita más trabajo para convencernos plenamente de que lo que se ha detectado es plástico y no contaminación cruzada. La detección de plásticos a estas escalas de tamaño es un proceso analítico sumamente complejo y, actualmente, la urgencia por publicar información sobre su presencia en lugares recónditos (incluso en el cuerpo humano) puede favorecer la aparición de estas publicaciones tan mediáticas.

Sin duda, la comunidad científica ha reaccionado a este estudio, y aunque el principio de precaución siempre es prioritario, será necesario ampliar este trabajo, obtener datos más fiables y así ser utilizados para poder desarrollar políticas que realmente ayuden a mejorar la salud humana.

Ethel - plásticos cerebro

Ethel Eljarrat

Directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC)

El artículo publicado en Brain Medicine repasa los últimos avances científicos en relación a la exposición a microplásticos (MPs) y sus efectos tóxicos, haciendo énfasis especial en la necesidad de buscar estrategias para reducir la exposición, ya sea mediante cambios en la dieta como en el estilo de vida.

Los seres humanos estamos expuestos a los MPs por ingestión y por inhalación. Poner fin a la práctica de calentar los alimentos en materiales plásticos es una de las formas de reducir la ingesta de MPs. Diversos estudios muestran esta problemática, por ejemplo, cuando las bolsas de té de plástico se sumergen en agua hirviendo, o cuando se esterilizan biberones de plástico, o cuando se cocinan alimentos en envases de plástico al horno o en el microondas. También es importante explorar posibles vías de eliminación de los MPs una vez que ya han entrado en nuestro organismo como, por ejemplo, promoviendo actividades que provoquen la sudoración, como la sauna y el ejercicio moderado.

El trabajo publicado también aborda las principales lagunas en las investigaciones actuales. Desde mi punto de vista, deberíamos dejar de catalogar a todos los MPs como un único contaminante, ya que el efecto tóxico de un MP va a depender de varios factores, tales como su tamaño (a menor tamaño, mayor toxicidad), su forma y, lo más importante, su contenido en aditivos químicos tóxicos asociados al plástico. Por lo tanto, es necesario no limitar únicamente las futuras investigaciones en los posibles efectos físicos que puede causar la presencia de MPs en nuestros organismos, sino también centrarse en los efectos químicos de los aditivos que están asociados a ellos.

Por último, el estudio también refleja las tendencias temporales, mostrando que los niveles de MPs en muestras humanas aumentan de manera exponencial con el tiempo. No es de extrañar, pues los datos de producción mundial de plástico crecen también año tras año, lo que conlleva un incremento de la contaminación por plástico de nuestros ecosistemas y, por consiguiente, un incremento de la exposición humana a MPs. Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de alcanzar de manera urgente acuerdos internacionales para lograr poner un tope a la producción de plástico.

Roberto Rosal - análisis microplásticos cerebro

Roberto Rosal

Catedrático de Ingeniería Química del departamento de Química Analítica, Química Física e Ingeniería Química de la Universidad de Alcalá

El comentario Human microplastic removal: what does the evidence tell us?, publicado en Brain Medicine, hace referencia a un artículo reciente en Nature Medicine (Brief Communication) y lo sitúa en el contexto de otras informaciones preocupantes sobre el posible impacto de la contaminación por plástico en la salud humana. Me refiero, en primer lugar, al artículo de Nature Medicine, Bioaccumulation of microplastics in decedent human brains, en el que se reportan concentraciones muy elevadas de plástico en cerebros procedentes de autopsias y se sugiere una posible relación con la aparición de demencias. En mi opinión, estos hallazgos son erróneos por los siguientes motivos:

- Metodología inadecuada. El estudio emplea pirólisis acoplada a cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas (Py-GC-MS), una técnica poco adecuada para el análisis de matrices biológicas debido a la interferencia con productos de pirólisis no específicos. Esto ha sido señalado recientemente, aunque ya era un hecho conocido en medios especializados.

- Concentraciones inverosímiles. Se reportan concentraciones de plástico en cerebros con medianas de 3,3 a 4,9 mg/g, valores extraordinariamente elevados, 50 veces superiores a los encontrados en lodos de depuradora. Además, las concentraciones en cerebro son superiores a las detectadas en hígado y riñones, órganos presumiblemente más expuestos y que carecen de la protección de la barrera hematoencefálica, que no deja pasar tamaños superiores a 20-50 nm. No es posible sostener afirmaciones de este calibre sin aportar pruebas sobre los mecanismos que explicarían semejante concentración y, especialmente, por qué ocurriría precisamente en el cerebro. La explicación más razonable es que se haya producido interferencia con la materia lipídica del tejido cerebral.

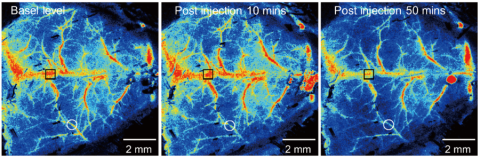

- Falta de identificación de partículas como plásticos. Contrariamente a lo que se menciona en el comentario de Brain Medicine, el estudio original no identifica ninguna partícula como plástico. Las partículas de 100-200 nm observadas en imágenes de microscopía óptica y electrónica no llegan a ser identificadas como tales; simplemente se sugiere que podrían ser plásticos. Sin embargo, ni la microscopía óptica ni la electrónica (TEM o SEM) son técnicas adecuadas para la identificación de microplásticos o nanoplásticos.

- Problemas en la obtención de muestras y control de calidad. Las muestras de autopsias se obtuvieron en condiciones no detalladas, con medidas de control de contaminación y calidad insuficientes. Esto es especialmente crítico considerando que el entorno hospitalario es particularmente rico en plásticos, lo que implica un riesgo elevado de contaminación. Solo este factor debería haber sido motivo suficiente para rechazar el artículo.

Posteriormente, el comentario reflexiona sobre el posible impacto de la contaminación por plástico, un tema ampliamente conocido, sobre el cual puedo hacer algunas matizaciones:

- Acumulación de plásticos en el cuerpo humano. Es cierto que la contaminación por residuos plásticos ha aumentado en las últimas décadas debido al uso irracional que se hace de este material y a su inadecuada gestión como residuo. Sin embargo, esto no constituye por sí solo una demostración de que estemos acumulando plástico en nuestros cuerpos.

- Efectos tóxicos en laboratorio. También es cierto que los estudios de laboratorio muestran que la exposición a plásticos, tanto al polímero como a los numerosos aditivos que lo acompañan, puede generar efectos tóxicos en diversos organismos. Sin embargo, estos ensayos se realizan casi siempre con concentraciones mucho mayores que las encontradas en los medios naturales o las concentraciones de exposición a las que podemos estar sometidos a través de los alimentos, lo que limita la extrapolación de estos resultados a escenarios reales.

- Exposición real al plástico. Es cierto que estamos expuestos a plásticos, pero los datos presentados en términos de número de partículas por unidad de volumen son engañosos. Nuestros propios cálculos, obtenidos en muestras de agua embotellada en plástico (PET), indican que la concentración media es de 1.61 µg/L (Scientific Reports). Esto implica una exposición de 4–18 ng por kilogramo de peso corporal al día o, dicho de otra forma, una persona que consuma 2 litros de agua al día necesitaría 850 años para ingerir 1 g de plástico.

En definitiva, tanto el comentario como la comunicación a la que hace referencia son alarmistas, están basados en datos erróneos o sesgados, y sugieren una relación del plástico con patologías en humanos que no pueden afirmarse con los conocimientos de los que disponemos en la actualidad.

- Comentario

Fabiano et al.

- Comentario